令和6年度 個人住民税(町・県民税)における定額減税について

制度の概要

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度の個人住民税(町・県民税)(以後、「住民税」という。)において定額減税が実施されることが決定されました。

対象となる方

令和6年度の住民税所得割の納税義務者のうち、

令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入が2,000万円以下に相当)の方

※均等割・森林環境税(国税)のみ課税される方、住民税非課税の方は対象外となります。

定額減税額

令和6年度の住民税所得割の額から次の合計金額を減税します。

ただし、その合計金額が対象者の所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします。

- 本人・・・1万円

- 控除対象配偶者(※)または扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人につき1万円

(※)住民税の納税義務者本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下、かつ合計所得金額が48万円以下で配偶者控除の適用を受けている配偶者(国外居住者を除く)を指します。

配偶者特別控除の適用を受けている方は控除対象配偶者ではないため、加算の対象外となります。

<例>配偶者と子2人(内1人は海外留学中)を扶養している納税者の場合

本人(1万円)+控除対象配偶者(1万円)+子(1万円)=3万円

(※)子1人は海外留学中で国外居住者のため除かれます。

定額減税の実施方法

減税後の税額で住民税が課税されますので、定額減税に関する手続きは必要ありません。

住民税の納付方法に応じた定額減税の実施方法は次のとおりです。

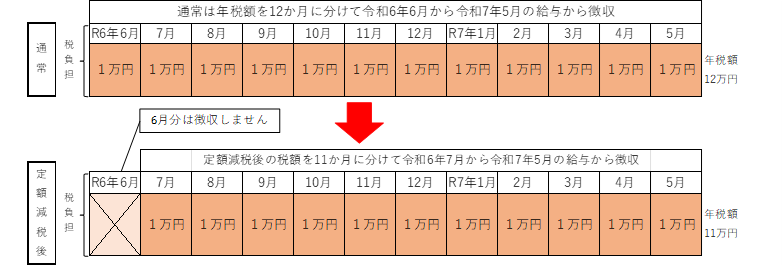

給与からの特別徴収(給与天引き)の方

令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分けて徴収します。(100円未満の端数については、最初の月で徴収します。)

(※)定額減税の対象でない方は、従来どおり令和6年6月から令和7年5月までの12か月で徴収します。

<例>定額減税前の税額12万円、定額減税額1万円の場合(定額減税後の税額11万円)

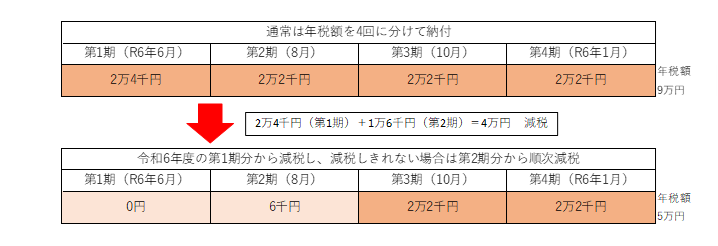

普通徴収(個人で納付書や口座振替で納付)の方

定額減税額を令和6年度の第1期分から減税します。

第1期分で減税しきれない場合は、第2期分以降の税額から順次減税します。

<例>定額減税前の税額9万円、定額減税額4万円の場合(定額減税後の税額5万円)

※口座振替で納付されている方について、令和6年度分の住民税が定額減税されることに伴い、第1期分の税額が0円になる場合があります。

全期前納(一括納付)での口座振替を登録されている方で、第1期分の税額が0円の場合は、全期分を一括ではなく、第2期以降に期別ごとの振り替えとなります。

令和7年度分からは、通常どおりの全期前納(一括納付)に戻ります。

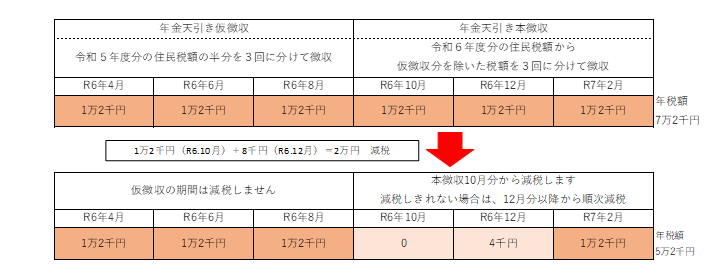

公的年金からの特別徴収(年金天引き)の方

定額減税額を10月分の徴収税額から減税します。

10月分で減税しきれない場合は、12月分以降の税額から順次減税します。

※令和6年4月、6月、8月の徴収税額については、令和5年6月時点で確定しており、既に通知済みのため減税されません。

<例>令和6年度の定額減税前の税額7万2千円、令和5年度の定額減税前の税額7万2千円、定額減税額2万円の場合(定額減税後の税額5万2千円)

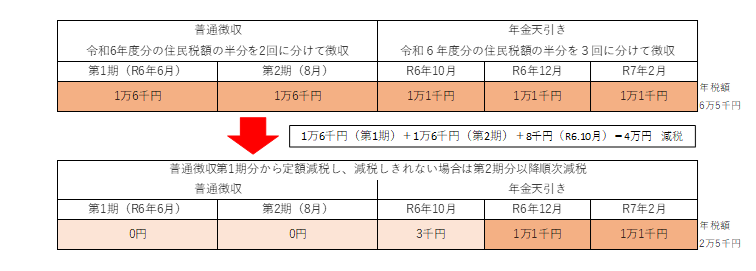

※ただし、令和6年度から新たに公的年金から住民税が差し引かれる方は、6月分・8月分は普通徴収となります。

定額減税は、普通徴収の方法でまず行い、普通徴収で減税しきれなかった場合は、令和6年10月分以降の年金特別徴収から順次減税します。

<例>令和6年度の定額減税前の税額6万5千円、定額減税額4万円の場合(定額減税後の税額2万5千円)

その他注意点

- 減税額については、納税通知書の納付額の欄外又は特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。

- 定額減税は、住宅ローン控除や寄付金税額控除など、他の税額控除をすべて控除した後の所得割額から行います。

- 現年分離課税の対象となる退職手当等に係る所得割額は、定額減税の対象とはなりません。

外部リンク

総務省ホームページ 個人住民税における定額減税について国税庁ホームページ(定額減税特設サイト)

お問い合わせ税務課 課税係(窓口 8) TEL:0584-27-0173